Fernandes S-S-Hモデル メンテナンス&トレモロ調整・シム入れ・ハンダ作業

クローゼットの中で眠っていたというギターのメンテです。通常エレキメンテではロッド調整・ナット調整・オクターブチューニング・PUバランス・回路接点復活クリーニングですが併せてネック角シム調整・トレモロブリッジ調整・ハンダ作業を行います。

弦を緩めて長い間弾かれていなかったらしくネックは逆反りしています。逆反りはロッドを回しているならば修正しやすいのですが1度もロッドを回していなくて逆反りの場合はかなり困難な作業になります。そのような場合はテンションをかけてネックを順反りにしてから調整に入るなどのリペアになってしまいます。(長ければ数ヶ月もテンションをかけっぱなして放置するなど途方に暮れる作業の場合もあります)

さて願いをこめてロッドを反時計回りへ回します。

回りました!!かつては良く弾かれてたのでしょう。調整もたまに行われていた証拠です。あっという間にネックはまっすぐになりました。

ロトマチックタイプのペグは緩みやすいのでキチンと締め付けます。

さてボルトオンのネック仕込み角度が足りないので名刺1枚分シムを入れた所ブリッジの高さが少し足らなくなってしまいました。

シムは他の紙に変更する事にしました。名刺の厚みは0.21mmなので1.0~1.2mmの厚さの紙を探します。

こちらの紙は0.07mm。

コピー用紙は0.09mm。

こちらの紙は0.06mmです。この紙2枚を入れる事にしました。

こんな薄っぺらな紙でセッティングは大きく変わります。上は名刺で2.1mm。下の2枚があわせて1.2mm。ちなみに弦のパッケージの紙です。

いい感じの仕込み角になりました。

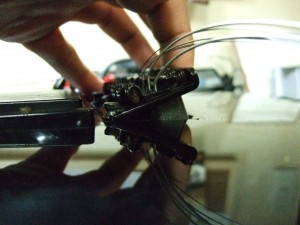

次のトレモロユニットはノンフローティングでの調整です。トレモロユニットからスプリングをはずし指で目一杯もちあげます。

支点の高さを微調整します。ユニットのエッジがボディに接触するところでビスを止め少しだけ逆回ししてわずかな遊びがあるようにします。

トレモロユニット調整はスプリングを付けて完了。

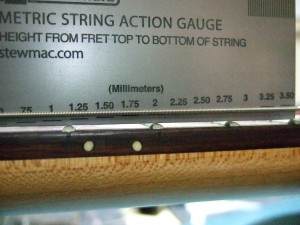

弦高調整をするためにフィンガーボードのRを測定します。このギターのフィンガーボードエンドは16Rと判明。

同じく16Rのバーを使ってブリッジ弦高調整します。

12F上で6弦側は約2mmに調整しました。

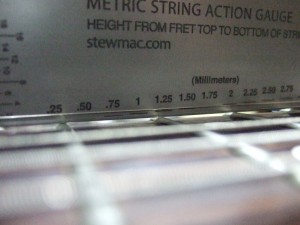

同じく12F上の1弦側は約1.6mmに調整。

ナット溝弦高角度調整を施します。3フレットを押えた時に出来る1フレットと弦との間隔をギリギリまで狭めます。写真では解りずらいですが1フレットと弦との間隔は結構、開きがあるのが確認できますね。この間隔を干渉しないギリギリまでナット溝を切って微調整します。

ストリングリフターを使って弦を逃がしながら溝を切っていきます。ストリングリフターがあると作業効率がアップしますね。

オクターブチューニングを合わせます。チューニングメーターはいろいろ6種類ほど持っていますが写真のシルバーのメーターはたしか数百円のメーターなのですがなかなかの優れもので特にMICがすごいんです。自宅などの静かな環境では1~2メートル離れていても音を拾います。安かろう悪かろうの時代ではないのですね。

回路のクリーニングとハンダ作業に入ります。

回路はボディから外し接点復活クリーニングします。

取れそうになっていたケーブルを1度外します。残った半田をハンダ吸い取り線で吸い上げます。

きれいにハンダは除去されてプレーンな端子がみえています。

ハンダ付け完了です。

アース線が取れてしまっていてノイズがひどかったスプリングブリッジ部。この部分のハンダ付けはなかなかハンダが乗りにくいのですがフラックスを使用してキチンとハンダ付けします。

すべてのメンテを施して完了です。使える楽器になってギターもよろこんでいるようです。